Por Juan Manuel de Prada

No me cansaré de recomendar La economía del deseo (publicado por la editorial Nuevo Inicio), un libro extraordinario, de una perspicacia y una clarividencia asombrosas. En sus páginas, el autor –el teólogo metodista Daniel M. Bell– nos propone una originalísima aproximación teológica al capitalismo, que considera una negación del Dios cristiano, por someter el deseo humano, deformarlo y desviarlo de su verdadero fin.

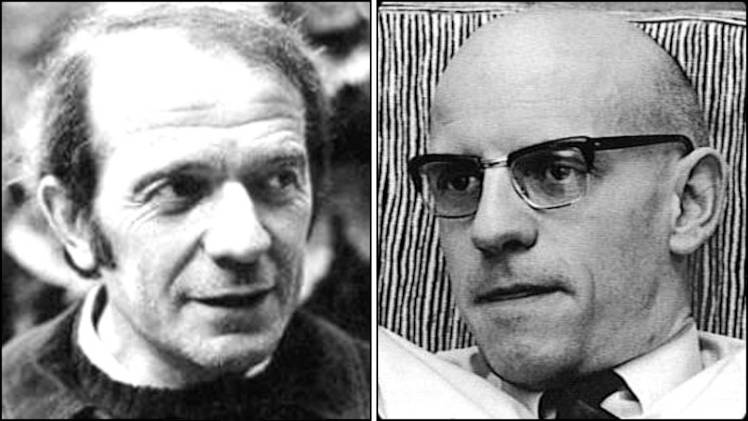

La economía del deseo está lleno de reflexiones tan perspicaces como perturbadoras. Bell no considera que el capitalismo sea una mera forma de producción, intercambio y distribución de bienes, sino una «economía del deseo» que pretende lograr la mercantilización completa de la vida. Y que, lejos de la caracterización mostrenca que sobre él comparten tanto partidarios como detractores, no sólo no es ‘antipolítico’, sino que promueve formas eficientes de política que hagan valer su fortaleza frente a cualquier enemigo. Pues el capitalismo global no se ocupa sólo de cosas puramente económicas, sino que es también ontológico; tiene una visión definida sobre el ser humano, cuya energía constitutiva –el deseo– se encarga de capturar y disciplinar, para someterla a sus leyes. Y, para probar este aserto, el teólogo Bell utiliza como hilo expositivo a lo largo de varios capítulos fascinantes el pensamiento de los filósofos marxistas posmodernos (precursores de lo que nosotros hemos denominado ‘izquierda caniche’) Deleuze y Foucault, que supieron captar el alma del capitalismo, pero no lograron adivinar su estación final.

Frente a la visión clásica del cambio social, económico y político promovido desde el Estado o desde otras superestructuras equivalentes, Deleuze puso en circulación el concepto ‘micropolítica del deseo’, donde ‘micropolítica’ no debe entenderse como una cuestión de escala o tamaño, sino más bien una cuestión de estilo de organización. Si tratásemos de representar la ‘micropolítica’ mediante un símbolo recurriríamos a una tela de araña o a una red que puede ser al mismo tiempo global, transgrediendo fronteras nacionales, e íntima, trasgrediendo las barreras de la conciencia, hasta penetrar en el poder motriz que impulsa –según Deleuze– a los seres humanos: el deseo. Deleuze piensa que la realidad humana se entiende mejor en términos de una infinita multiplicidad de flujos de deseo que en términos de realidades estáticas que se resisten al cambio. Y considera ingenuamente que estos flujos de deseo pueden organizarse como redes de colaboración contra las formas rígidas y opresoras del poder, convirtiéndose en una nueva fuerza revolucionaria.

Deleuze y Foucault tienen en común la visión de una realidad habitada por individuos que están constituidos por el deseo, una fuerza que consideran positiva, por ser muy difícilmente aprehensible por el Estado. De hecho, el Estado, consciente de que estos flujos de deseo podían agrietar su fortaleza y hegemonía, en lugar de esforzarse vanamente en reprimirlos, terminó conformándose con regularlos y conectarlos con unas personas y una tierra concretas, en un ejercicio de ‘territorialización’. El capitalismo ha sido capaz de organizar y someter estos flujos de un modo mucho más incisivo, demostrando que dispone de un poder mágico para disciplinar el deseo. Tan mágico que puede esclavizarnos de un modo tal que queramos o deseemos esa esclavitud, a la que absurdamente llegamos a llamar ‘libertad’.

El modo en que el capitalismo logra someter los flujos de deseo de forma mucho más eficaz que el Estado lo describiremos en un artículo próximo.